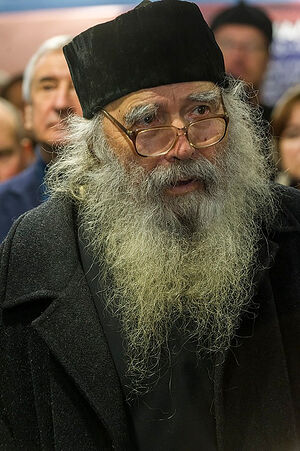

«Он был прозорливым – это точно!» – памяти архимандрита Алипия (Воронова). Часть 2

Продолжение воспоминаний о Великом наместнике Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря архимандрите Алипии (Воронове), чье 70-летие поступления в монастырь и 45-летие преставления ко Господу в этом году отмечаем.

Неверующих надо брать на абордаж

Владимир Анатольевич Студеникин:

Архимандрит Алипий (Воронов)– После окончания школы я пытался было поступать в духовную семинарию в Загорске (ныне Сергиев Посад – Ред.). Меня не приняли, потому что я не служил в армии. Что делать, чтобы на следующий год попасть-таки в семинарию, я не знал. Благочестивые люди посоветовали мне отправиться в Псково-Печерский монастырь... Здесь тогда был наместником архимандрит Алипий (Воронов). Год под его руководством, вероятно, каким-то непостижимым образом приравнивался к срочной службе... Поскольку на будущий год я уже беспрепятственно был зачислен в семинарию, а потом и в академию.

Архимандрит Алипий (Воронов)– После окончания школы я пытался было поступать в духовную семинарию в Загорске (ныне Сергиев Посад – Ред.). Меня не приняли, потому что я не служил в армии. Что делать, чтобы на следующий год попасть-таки в семинарию, я не знал. Благочестивые люди посоветовали мне отправиться в Псково-Печерский монастырь... Здесь тогда был наместником архимандрит Алипий (Воронов). Год под его руководством, вероятно, каким-то непостижимым образом приравнивался к срочной службе... Поскольку на будущий год я уже беспрепятственно был зачислен в семинарию, а потом и в академию.

Настоятель храма, где я был прихожанином, написал мне сопроводительное письмо на имя наместника с просьбой, чтобы меня здесь приняли. Захожу во святые врата Псково-Печерской обители, и первый, кого я вижу, – отец Алипий! Он шел с хворостинкой.

– Ну, хорошо, что ты сюда приехал, – поднял он на меня глаза, бегло ознакомившись с врученным мною письмом.

Время было обеденное, примерно час дня. Приводит меня в трапезную и усаживает прямо за центральный стол, где сидит обычно старшее духовенство... А мне всего-то 15 лет!

Как же было важно и просто по-человечески приятно таким, как я мальчишкам, общаться с отцом Алипием! Поселил он меня под своими покоями. В начале каждого трудового дня мы с такими же, как я, вроде как трудниками, дружно спешили было на послушания, но, как всегда, замирали у Дома наместника... Его хозяин выходил на балкон (тем, кто не видел это воочию, наверняка известна по крайней мере фотография)… И он начинал с нами беседовать. Всё остальное для нас переставало существовать. Трудники, семинаристы, паломники собирались послушать и поглазеть на это всегда захватывающее действо. Несколько часов, как правило, мы так стояли, задрав головы. Ему можно было задавать любые вопросы. Все его рассказы были назидательны и искрометны.

Я еще водил время от времени экскурсии в пещеры и по монастырю. Попадались и совсем уж светские-советские группы. И вот, помню, бывало, нам навстречу идет отец архимандрит... Многие вообще впервые видели «живого попа»: «Что это вообще за экземпляр?..» А он так просто то и дело снимал всегда всё напряжение, заводил какой-то непринужденный разговор. Отец Алипий вообще с любым человеком мог поговорить. Все мои экскурсанты и сами не успевали опомниться, как уже были всецело очарованы им. Он брал просто на абордаж ранее оболваненных советской госпропагандой атеистов, а после уже открывал им, всем вместе, этот удивительный и светлый мир Церкви.

Тогда священнослужителей многие считали за мракобесов. А тут они с умнейшим и талантливейшим, просто красивым и статным человеком, широченной души и исключительного – так, что любого развеселит, – остроумия, – вдруг знакомятся...

Я не знаю, как дальше сложилась бы моя жизнь, если бы, заканчивая Московскую духовную академию, я не получил известие о смерти отца Алипия...

Все свое каникулярное время я в годы учебы в семинарии и академии проводил в Печорах. Отец Алипий предлагал мне ранее остаться в монастыре. Но сам я не думал о принятии монашества...

– Будешь жить в городе, а сюда приходить мне помогать, – сделал он тогда заход с другой стороны.

Но я-то понимал, что это значит: быть, как штык, в 5 утра, а то и раньше, и уходить после того, как можно было бы уже и не уходить...

Отец Алипий, кстати, начинал обход обители каждое утро еще затемно, с коровника, куда наведывался часа в четыре...

В монастыре его всё волновало: любое неправильное действие послушника, монаха он принимал близко к сердцу. На всё реагировал.

Сколько раз мне приходилось его просить:

– Батюшка, да не обращайте вы внимания! На это же есть эконом, благочинный, другие. Исправят! Это не столь важно...

Но он не мог. Всё воспринимал с болью.

Божию Матерь очень любил и почитал. Но с каким-то чувством сыновней свободы и простоты.

– Ну, как распорядится Хозяйка медной горы, – порою разведет руками в ответ на какой-нибудь вопрос о делах обители.

Много рассказывал о том, как люди обращались к Богу во время войны.

У них в полку был священник, который перед каждым боем находил где-то хлеб, вино... У него были с собою антиминс, поручи. Он служил литургию, и все причащались. Даже те, кто считал себя «неверующими», – причащались! И шли в бой. Многие, конечно, не возвращались. Перед следующим сражением – опять литургия.

Архимандрит Алипий был укреплен на фронте и оставался воином в баталиях за веру, за монастырь всю оставшуюся жизнь. Как же он побивал, бывало, советскую бюрократию! Но и с такой любовью и обаянием мог это провернуть, что и они порою сами не могли себе отказать в удовольствии еще как-нибудь повставлять ему палки в колеса, лишь бы только втянуть его в дальнейшее общение с собой. Недаром его прозвали «советский архимандрит».

Отец Алипий и умер на посту служения Богу, Божией Матери, Церкви, монастырю. От третьего инфаркта. В 60 лет.

«Ты что, лысым делаешь монастырь?! Монастырь должен быть красивым!»

Архимандрит Варнава (Баскаков), настоятель храма Святого Великомученика Пантелеимона, город Невель, Псковская митрополия:

Архимандрит Варнава (Баскаков)– В Псково-Печерский монастырь я пришел в 1970-м году. Просто вырвался сюда из тисков достаточно жесткой жизни в миру. Хотя меня как раз отовсюду там изгоняли. Войдя в монастырь, я наконец вздохнул: «Вот я и дома».

Архимандрит Варнава (Баскаков)– В Псково-Печерский монастырь я пришел в 1970-м году. Просто вырвался сюда из тисков достаточно жесткой жизни в миру. Хотя меня как раз отовсюду там изгоняли. Войдя в монастырь, я наконец вздохнул: «Вот я и дома».

Когда мы с моим духовным отцом пришли к отцу Алипию, он побеседовал со мною, расспросил, какие я имею специальности. Потом сказал:

– Вниз заходи, иди (там, под его покоями, были комнаты) – и оставайся.

На второй день, поскольку я был каменщиком, меня поставили на послушание в Богом зданные пещеры. Отец Алипий всегда подсказывал, как сделать так, чтобы всякая физическая работа в монастыре получала духовное измерение. Это всё на практике постигается.

Еще отец наместник благословлял меня, ранее служившего в комендантских войсках, со смутьянами разбираться. Их тогда местные силовики специально в обитель засылали. Бывало, какая-нибудь американская делегация пижонов спускается к Успенскому собору по кровавой дорожке, а здесь, на площади, наш пьяный гражданин шатается. А ты попробуй пьяного, да еще и на глазах у международной общественности, уговори – в нем же сразу гордость пролетарская «вскипает как волна». По-разному управлялся: кого внушениями, другого силой, третьему денежку вручишь – рублик дашь, а он и счастливый: «Ну её... эту классовую рознь!»

Отец Алипий ко всем и всему милостиво относился. С большой заботой. Радел, чтобы обитель всегда на загляденье была. Розы всюду высаживал. Сам за всем приглядывал.

На скотном дворе у нас послушничек Никифор трудился, он любил коровок подкармливать. Не то что розами, как в том известном случае, описанном в «Несвятых святых», – это только наместник такое мог исхитриться да выдать. Но просто, если вовремя отец эконом не подвезет этим животинкам травки, то тот тут же снаряжался на свой промысел... Выходил и тайком выкашивал в монастыре, где находил хоть чубчик, траву... Отец Алипий, в очередной раз поймав его с поличным, пускался распекать:

– Ты что, лысым делаешь монастырь?! Монастырь должен быть красивым!

А тот неизменно ласково отзывался:

– Коровы-то дороже, – и расплывался в улыбке.

– Будет монастырь, будут и коровы, – весело щурил свой взгляд отец наместник.

Отец Алипий ко всем и всему милостиво относился. С большой заботой

Без согласования с ним никаких речей братию отец Алипий просил ни перед кем не произносить. Любое слово тогда, как и сейчас, впрочем, могли перевернуть так, что... С приходящими в обитель сам общался.

Старался внимание, любовь проявить:

– Это превыше всего, – говорил, – ценится у Господа.

Народ стремился сюда для духовных собеседований с отцом Алипием. Хотя он и в гражданских правах разбирался, мог подсказать.

Всех труждающихся опекал. Трубу в монастыре, случалось, прорвет, рабочие бросаются на этот участок – так он еще и под свой контроль возьмет: если что требовалось, тут же доставлялось.

Отцу Иерониму (Тихомирову), келарю, делал внушение:

– Монахи, которые к тебе приходят просто поесть, это ресторан, а которые трудятся, тех накорми.

Очень многим отец Алипий помогал. Иногда, правда, этим злоупотребляли. Случай помню. Вызывает меня:

– Вот, послушай.

Женщина причитает: у меня то-то сгорело, дом со всеми сбережениями, сарайки... Дайте денег!

– Ну, возьми... – кидает ей, – помощь, раз сгорело...

А меня сразу предупредил:

– Ты мне завтра нужен будешь, Володя.

Я ушел. На следующий день, часа в четыре, иду по послушанию к Успенскому собору:

– Володя, Володя! – машут мне рукой и зовут к наместнику.

Прибегаю. Отец Алипий:

– Вот женщина, которая вчера у меня просила помочь им, погорельцам...

Та стоит, вся в слезах, красная такая (вчера она не плакала):

– У нас всё сгорело... – трясется. – Вот, соседка даже может подтвердить...

– Не просила бы вчера, сегодня бы не сгорело, – ответил ей отец Алипий и ушел.

То, что он был прозорливым, – это точно. Многое предсказывал.

Народ отца Алипия почитает, о канонизации рано или поздно встанет вопрос.

Кормчий

Протоиерей Владимир Попов, настоятель Никольского храма в Любятове, Псковская митрополия:

– Впервые я услышал об отце Алипии так. Где-то в 1972-м году я был в гостях у местной жительницы Анны Станиславовны Зевс. Она и рассказывает:

«Мела я как-то лестницу, что к Успенскому собору от колодца ведет, и вдруг слышу:

– Дуреха! А, дуреха!

Но я – учительница немецкого языка, и про себя думаю: ‟Какая же я дуреха? Если я учитель... Это не про меня”. И мету себе дальше.

– Ду-ре-ха! Ты слышишь, что я тебе говорю?! Лестницу метут сверху вниз, а не снизу вверх...».

Протоиерей Владимир ПоповТак она и поняла, что действительно дуреха.

Протоиерей Владимир ПоповТак она и поняла, что действительно дуреха.

Этот импульс и сделал ее православной христианкой, привел в монастырь. Хотя она из католической семьи происходила...

Вот так я впервые и услышал о Великом наместнике.

Через год я стал секретарем митрополита Иоанна (Разумова), тогда правящего архиерея Псковской епархии. Мне уже вроде стало особо некогда бывать в Псково-Печорском монастыре. Но Господь мне послал утешение – духовного отца, архимандрита Афиногена (Агапова; в схиме Агапия). Он был из той самой плеяды старцев разоренного Валаамского монастыря, что подвизались потом в Печорах. Я знал его историю: в 1934-м году его арестовали, отправили строить Беломорканал. Зима. Недоедавшие истощенные люди мерзнут. Падают. Тысячи покойников складывают до весны в штабеля – в мерзлой земле их не похоронишь.

«Из трупиков мы делали загородки, – рассказывал потом отец Афиноген, – спасаясь так от самого страшного: ветра, а также надсмотрщиков. Внутри этого кордона из мертвецов можно было еще живым развести костер, чуть-чуть отогреться...».

Вот какую коммунистическую изнанку доводилось изведать тем, кто потом оказался в Псково-Печерской обители. Но были среди братии и те, кого отец Алипий сам просто выдернул из разгара советского полымя, со всеми его красными флагами, демонстрациями...

А как ты их всех, с таким несопоставимым опытом, с порою противоположными мнениями, упасешь?.. Я чувствовал, какое величие, какая мудрость даны отцу Алипию, чтобы вести за собой столь разных людей. Каким надо было быть рассудительным и воистину прозорливым, чтобы из всего этого многообразия сформированных предшествующей жизнью устроений сгармонизировать единую команду молящихся, верных Церкви, любящих Бога, умеющих противостоять как внешнему давлению, так и внутренним уловкам врага бойцов. Без искушений внутри братства не обходится. Всякое бывает: и доносы и т.д. Преткновения случаются у всех.

Отец Алипий все эти трудности игуменского бытия принимал глубоко в свое сердце. В его опыте, как ни у кого более, ощущалось, что врученное ему стадо не просто руководимо внешне, но и внутренне наставлено ко спасению, а для этого, известно, должно быть перевоспитано и возвышено до подвига ежедневного, даже в элементарнейших занятиях, служения Христу. Это ощущалось во всей его нераздельной с братством повседневной жизни. В его иронии ко всему, что не так и не соответствует, в любом его взгляде, жесте, в каждом слове. В молитве.

Все – от владыки Иоанна (Разумова) до того же местного уполномоченного по делам религии Филиппова – относились к отцу Алипию как к настоящему подвижнику, кормчему, который даже в воздымающейся тогда советской стихии умеет править доверенным ему Господом кораблем.

«Давайте снова дружить будем! Пусть снова у нас будет мир благословенный!»

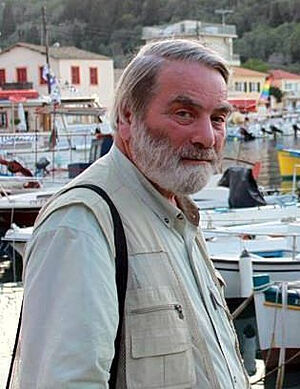

Диакон Георгий Малков, писатель, автор книги «У пещер ‟Богом зданных”»:

Диакон Георгий Малков– Вообще, впервые в монастырь я и попал как раз в Псково-Печерский. Это было в 1959-м году. Мне тогда шел 18-й год.

Диакон Георгий Малков– Вообще, впервые в монастырь я и попал как раз в Псково-Печерский. Это было в 1959-м году. Мне тогда шел 18-й год.

Стою, помню, в Троицком соборе Пскова, а там какой-то юноша вдруг разразился восторгами:

– Я только что в монастыре побывал!

– В каком?! – тут же заинтересовался я.

– В Пюхтице! Меня там так хорошо матушки принимали! Но здесь, говорят, есть монастырь по-хле-ще – мужской!

– Где он находится? – я стал сразу же выяснять. – Как это – проехать за Старый Изборск?

Так сюда и отправился. Захожу...

Насколько я тогда был диким человеком, можно судить хотя бы по тому, что открывшееся моему взору сопоставимо было для меня тогда разве что с картинками из журнала «Диво», подшивка которого за 1904 год была у моей бабушки: такие же нищие, такие же колокола... – в общем, всё! Вот оно!

Я, обалдевший, просто пьяной от восхищения походкой взошел по чугунным ступенькам, что ведут к площади перед Успенским собором, сел на них, вытащил пачку сигарет без фильтра «Дукат», выбил сразу пару штук и с наслаждением затянулся. Думаю: «Ну, ка-ка-я же благодать! Куда же я попал! Это ж прямо рай какой-то!»

Только начал выдыхать, как тут же ко мне подбежал некто в пиджачке, помню, товарищ такой, не монах:

– Да ты что, с ума сошел?!! Разве можно? В монастыре! Да ты...

А я и не знал... Чуть дымом не поперхнулся. Скомкал я всё это дело, прямо с огнем, в кулаке, засунул в карман стыдливо... И потихоньку так, сконфуженно потопал было обратно, наверх.

Смотрю, сидит там старичок на скамейке.

– Милый, вы откуда будете? Подходите («И манеры-то у него какие-то деликатные...», – думаю, а он ко мне обращается: «Присаживайтесь»).

Я вгляделся, а человек-то явно начала XX века. Опять «Диво». В костюмчике, в соломенной шляпе... Это знакомство завершилось тем, что в течение года мы с ним там и сям в столичной обстановке уже встречались, я стал вращаться среди художников, поэтов, – попал, в общем, в андеграунд. Там встретил свою жену.

Меня всегда так умиляло: промыслительным образом – меня-то уж точно – Господь всегда ставил в такие условия, после которых я просто не мог поступить не так, как Он от меня того хотел.

Года через два-три я взял за компанию из этого самого андеграунда художника Владимира Архарова и поэта Генриха Сапгира, и все вместе мы покатили в Псково-Печерский монастырь. Заходим...

А около колодца – архимандрит Алипий стоит! Как будто нас-то он только и ждал. Тут же как-то так по-теплому, живо к нам обратился. Разговорились. Он выяснил, что мы из Москвы, интересуемся искусством, стариной, древностью... И далее он понимал уже: художников заинтригует источник всего этого – Сам Бог, – и он повел нас с экскурсией по монастырю... Закончилась она на самой верхотуре башни Верхних решеток. Был уже вечер, закат. На всю жизнь я запомнил эти прекрасные мгновения...

Любопытно и то, что все мы трое стали вполне церковными людьми, уверовали. Тот же самый Генрих Сапгир, уже умирая в Париже, в больнице крестился, совершенно сознательно идя к этому всю свою жизнь, по крайней мере после того самого посещения нами Псково-Печерского монастыря и общения с отцом Алипием.

С 1964 года я стал уже постоянно бывать в Печорах. Приезжал и с женой. Потом сын родился. Мы все вместе собирались и ехали сюда. От отца Алипия я всегда только удивительную доброту и мог встретить. Ничего другого. И тогда, когда я говорил ему и о ком-то другом, – тоже, – даже если эти люди были незнакомы ему...

В Старом Изборске, например, жил художник Павел Дмитриевич Мельников. У него дом сгорел. Он успел выскочить буквально в исподнем. Всё остальное – в пепел. Я вспомнил о нем, как-то беседуя с отцом Алипием.

– Вот такая, – говорю, – история приключилась...

Он сразу:

– Что?! Ну-ка...

Полез куда-то в карман, пошарил и вытащил-таки осно-ва-тель-ну-ю сумму.

– Всё! – говорит. – Я сейчас ставлю самовар. А ты – одна нога здесь, другая – на телеграфе. Беги мгновенно, отправляй!

Я сбегал, вернулся где-то через полчасика, запыхавшийся.

Это всё было для отца Алипия само собой разумеющимся. Никакой ни подвиг. Просто он по своей натуре был такой.

А как были замечательны эти его легендарные стояния на балконе! Когда он просовывал ножку... У нас это называлось: «Сквозь чугунную решетку ножку дивную протянет...». Да! Фотографировали его в таком амплуа часто. И он оттуда, сверху – выступал.

– Ну, что там? Кто там? Чего вам?

Народ, конечно, сразу же толпился. Оживление – в массах. Кто-то начинал выкрикивать:

– Батюшка, батюшка, спаси! Вот сейчас вот! Только что... Мне надо в больницу ложиться! Денег нету!!!

– Та-ак! Следующий!

Следующий орет:

– У меня пожар!

Я у него кой-когда секретарствовал, иногда по утрам корреспонденцию разбирал. Так там же целые кучи посланий со всей страны собирались! Справки какие-то бесчисленные из собесов: пожар одолел или корова сдохла, мор потому что был, и т.д. И печати... Это отдельная тема! Печати – это были, как правило, кругляшки пятаков. Обычных наших советских пятаков. Кто похитрее был, тот на картофелину чмякал, а уже с картофелины – чпок на «справку». Отец Алипий обычно посмеивался над всем этим, но никогда не сердился, не злился, констатировал:

– Во-о-от! Замечательно всё-таки! Они, может быть, и жулики, но прекрасно понимают, где могут к ним с добром отнестись, помочь.

Иногда помогал!

А то – с балкона так:

– Но-но-но! Завтра-завтра приходите!

Или:

– Сохнут-сохнут!

Вы рассматривали его фотографии, которые до нас дошли? Я вот вглядывался на выставке, подготовленной Псково-Печерской обителью к 60-летию со дня начала его игуменства. У него, конечно, были фотографии, где он серьезный, на службе. Но в большинстве своем на кадрах, где он просто живет, у него всегда лицо очень доброе. Улыбчивое лицо. Иной раз он вроде и не улыбается, а у него в уголках рта таится эта улыбка. Глаза смеются. Его доброта была сродни какой-то детской доброте. Даже доверчивости.

Он был предельно искренний человек во всем. И в терпении, и в страстях своих, когда он против кого-нибудь восставал (есть и фотографии, где он сердится!), или наоборот, что было скорее, – когда он с любовью к людям был расположен.

У него была такая своя собственная война с отцом Иринеем (Пономарёвым) – некоторые того называли: «император», другие: «сеньор-помидор». Это был такой большущий архангельский верзила, краснощекий. Но у него был грех – любил пропустить стаканчик. На эту тему наместник и бывал к нему суров. Тогда отца Иринея просто на несколько дней убирали с его глаз куда подальше.

А утро у отца Алипия начиналось так:

– Опять Иринейка устроил мне тут!.. Ой, я ему сколько раз говорил, чтобы он молоко мне нормальное подавал. А он нарочно этим коровам мажет кое-чем. Ну, я ему задам! Я ему задам!!

А заканчивалось это тем, что уже к концу дня, под вечерок, поднимался:

– Ну, пойдем, мириться будем. Мир заключать.

И вот мы шли в келлию к отцу Иринею. А он был громадный такой – амбал просто. А в антураже у него малюсенькое всё такое: не акварели, а акварельки; не слоны, а слоники. И всюду-всюду это микроскопическое нагромождение всякой всячины, – что можно было запросто прийти и забыть, зачем ты сюда пришел, – уйти в разглядывание всего этого...

Однако стол был уже накрыт... Там даже такие бутылочки на подставочках стояли, – так, что когда он их поднимал, они начинали играть какие-то там мотивчики типа: «Ах, мой милый Августин...».

А сам он – сам! – брал кувшинчик на правое плечо, – всё, как полагается, – и всех обносил. И раздавалось:

– Давайте снова дружить будем! Пусть снова у нас будет мир благословенный!

Вот так! Очень добрый был отец Алипий. Очень добрый.

И даже когда он кого-то обличал, то злобы у него никогда не было. Ни на кого. Даже по отношению к тем, кто ему докучал из всяких там управлений, из обкома. Он обычно говорил:

– Ничего! Обойдется! Главное же, что они все такие же люди, как мы! С такими же убеждениями житейскими. А в силу этого они у меня все в ящике, – неожиданно резюмировал он.

– Как это в ящике? – уставился я, помню, на него.

– Ну, как? 1 мая, 7 ноября, Новый год, 8 марта – всем по ящичку. Мне и звонят, напоминают. А я и рад. Тому ящик коньяку, этому ящик икры, туда – красной рыбки... Так ящичками и спасаемся... Как только праздник какой, они все у меня тут как тут.

Но это же ему надо было в Печорах уже пожить, чтобы они у него брать не боялись. Еще и уважали его за это.

Какого-то резкого, грубого отношения к нему со стороны властей, по крайней мере в последние его годы, не помню. Его почитали даже те, кто и Церкви-то сторонился. Но икорку они все с удовольствием получали.

К отцу Алипию как-то пришли начальствующие и разошлись было: «Да кто вы, христиане, такие?! Вы – рабы! И психология у вас рабская! Рабы Божьи! Всё вы щеки подставляете!»

– А я им тогда в нос одну штуку сунул! – рассказывал он мне потом.

– Что?!

– А вот я тебе сейчас покажу.

И убежал к себе в комнату. Возвращается с пакетом в руках:

– Я им говорю: вот наше христианство!

Разворачивает пакет, а там книжка такая небольшая. Евангелие, оказалось. Раскрывает, а внутри – кровь. Прямо все страницы залиты.

– Это мне из Сибири, – показывает, – прислали, как святыню последней войны. Был солдат, христианин, он носил всегда Евангелие у сердца. Погиб. Убили его! Это его кровь, «за други своя» (Ин. 15, 13) пролитая. Я им это и показал. Вот какие мы рабы Божии!

Помолчали.

– Ну, и что же дальше, – говорю, когда пауза уже слишком затянулась, – «товарищи»-то что-нибудь ответили?

– Нет, ушли. Что тут скажешь?

29 июля 2020 г.