Настоящее христианское время

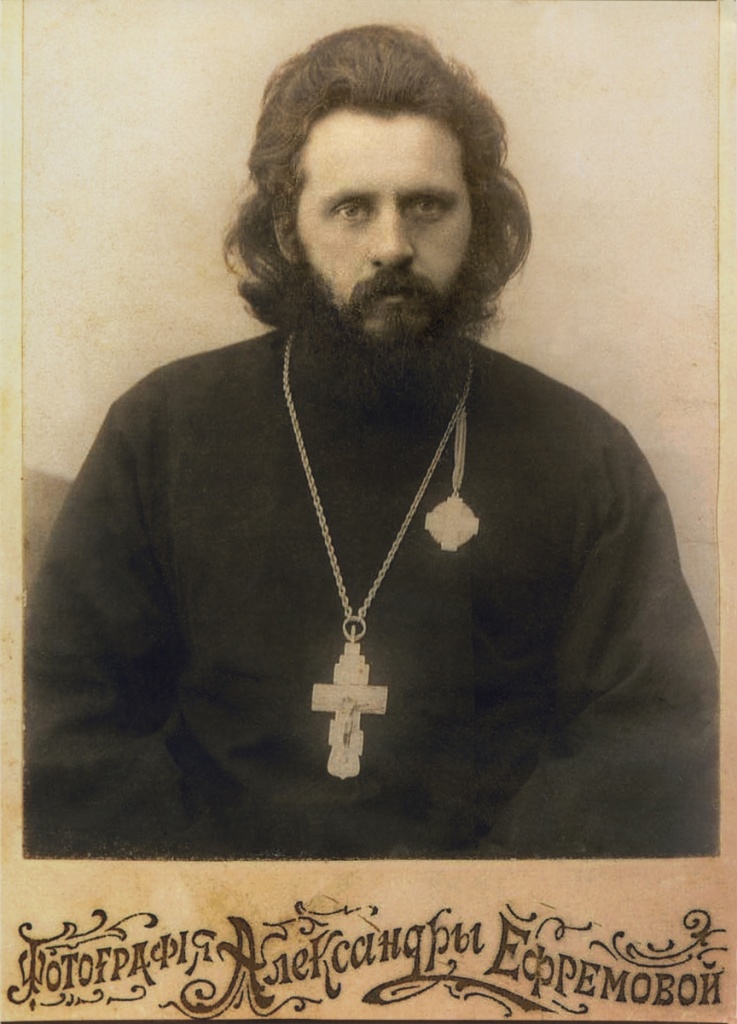

Добираясь до первой остановки, вспомним: неделю назад мы побывали на Воскресенском кладбище, стояли на расстрельном рве, на месте захоронения многих убитых в годы красного террора. На памятной плите, установленной там, значится, среди других, имя протоиерея Андрея Шанского. Что это был за человек?.. Летом 1892 года саратовские газеты писали о нем, как о герое. Город посетила страшная гостья — холера; и вспыхнул холерный бунт. Кто-то — намеренно или просто по темноте и глупости — запускал в толпу слухи о том, что доктора нарочно заражают людей холерой ради каких-то своих опытов. Обезумевшая толпа шла и убивала врачей, сестер милосердия, самоотверженных студентов-медиков, ухаживавших за холерными больными. Один из них, преследуемый толпой, добежал до церкви в честь Владимирской иконы Божией Матери (ее еще называли Маминской, по фамилии выстроившего ее купца), а стояла она на углу Астраханской и Большой Казачьей, сейчас там от нее и следа нет… Несчастный студент взобрался по лесенке на колокольню, а бунтовщики, по сообщению «Саратовских епархиальных ведомостей», осадили церковь, требуя его выдачи. В толпе раздавались призывы сбросить студента с колокольни. Но на пути невменяемой толпы встал человек с крестом — священник Андрей Шанский. Он сумел остановить толпу, найти с людьми общий язык, убедить их, что молодой человек, за которым они гнались, заслуживает благодарности, а не смерти. За этот подвиг отец Андрей был награжден орденом святого равноапостольного князя Владимира IV степени. Ну а для новой власти он оказался всего лишь чуждым элементом, подлежащим ликвидации в связи с приближением к городу белых.

Там же, на черной могильной плите, значатся имена протоиерея Геннадия Махровского и священника Олимпа Диаконова. Отцу Геннадию было 62 года, из них 37 он служил в Старом (Свято-Троицком) соборе; вырастил восемь детей, двое из которых — молодой врач Константин Геннадьевич Махровский и студентка Высших женских медицинских курсов Надежда Махровская — по-своему положили души за други своя: борясь с эпидемией сыпного тифа, косившего людей в Поволжье, заразились и умерли… В графе «основание для ареста» у их отца — протоиерея Геннадия — значилось: «кандидат в Учредительное собрание».

Там же, на черной могильной плите, значатся имена протоиерея Геннадия Махровского и священника Олимпа Диаконова. Отцу Геннадию было 62 года, из них 37 он служил в Старом (Свято-Троицком) соборе; вырастил восемь детей, двое из которых — молодой врач Константин Геннадьевич Махровский и студентка Высших женских медицинских курсов Надежда Махровская — по-своему положили души за други своя: борясь с эпидемией сыпного тифа, косившего людей в Поволжье, заразились и умерли… В графе «основание для ареста» у их отца — протоиерея Геннадия — значилось: «кандидат в Учредительное собрание». Арестовали его 2 августа 1919 года, а расстреляли 30 сентября — вместе с отцом Олимпом, известным в городе миссионером, вместе с другими саратовцами — всего в этой группе было 28 заложников красного террора. Их казнь была ответом саратовской ЧК на эсеровский теракт в Москве 25 сентября: тогда был взорван дом, в котором заседал московский горком РКП(б), и в числе погибших оказался большевик Загорский, который в 1910 году вел подпольную работу в Саратове. Почему за эсеров должны отвечать русские священники, мелкие торговцы и полицейские? Но такова была страшная логика «власти рабочих и крестьян».

Арестовали его 2 августа 1919 года, а расстреляли 30 сентября — вместе с отцом Олимпом, известным в городе миссионером, вместе с другими саратовцами — всего в этой группе было 28 заложников красного террора. Их казнь была ответом саратовской ЧК на эсеровский теракт в Москве 25 сентября: тогда был взорван дом, в котором заседал московский горком РКП(б), и в числе погибших оказался большевик Загорский, который в 1910 году вел подпольную работу в Саратове. Почему за эсеров должны отвечать русские священники, мелкие торговцы и полицейские? Но такова была страшная логика «власти рабочих и крестьян».Мы прибыли в городской парк культуры, к храму во имя святой равноапостольной Марии Магдалины. Этот храм находится в здании бывшего Мариинского института благородных девиц, то есть, по сути, в своем историческом помещении: домовая церковь института была именно Марие-Магдалинской. В ней служил и преподавал девицам закон Божий священник Сергий Ильменский. Благородные девицы и ведать не ведали, наверное, какое мужество, какая жертвенность скрываются до поры до времени в их любимом батюшке…

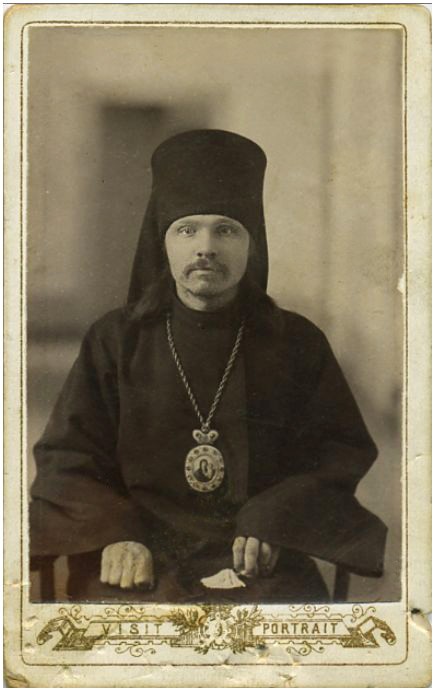

В 1914 году отец Сергий овдовел и уехал на Валаам, в Спасо-Преображенский монастырь, где принял постриг с именем Феофан. В 1915 году архимандрит Феофан был направлен в Пермь, а в революционном 1917-м стал епископом Соликамским и Чердынским, викарием Пермской епархии.

«Отцы и братья! С великой грустью прочитал я сей журнал пастырского собрания духовенства церквей г. Соликамска. Пастыри Церкви <…> выражают лояльность всем гражданам без различия, в том числе, к глубокому сожалению, людям, отторгшимся от веры, насильникам и грабителям… Вы <…> должны были, как пастыри, как соль земли, как свет мира, высказать свой нравственный суд насильникам и грабителям, выразить им свое негодование и порицание. Обращаюсь с сим призывом к иерейской совести каждого из вас», — это письмо епископа Феофана соликамскому духовенству датировано мартом 1918 года. Местные

«Отцы и братья! С великой грустью прочитал я сей журнал пастырского собрания духовенства церквей г. Соликамска. Пастыри Церкви <…> выражают лояльность всем гражданам без различия, в том числе, к глубокому сожалению, людям, отторгшимся от веры, насильникам и грабителям… Вы <…> должны были, как пастыри, как соль земли, как свет мира, высказать свой нравственный суд насильникам и грабителям, выразить им свое негодование и порицание. Обращаюсь с сим призывом к иерейской совести каждого из вас», — это письмо епископа Феофана соликамскому духовенству датировано мартом 1918 года. Местные  священники пытались убедить большевиков, заподозривших их в организации мятежей, в своей аполитичности и потому лояльности к новой власти. Но владыку Феофана такая лояльность не устраивала. Потому и он не устраивал большевиков, и они утопили его в проруби реки Камы — 24 декабря 1918 года, вместе с шестью монахами Белогорского монастыря…

священники пытались убедить большевиков, заподозривших их в организации мятежей, в своей аполитичности и потому лояльности к новой власти. Но владыку Феофана такая лояльность не устраивала. Потому и он не устраивал большевиков, и они утопили его в проруби реки Камы — 24 декабря 1918 года, вместе с шестью монахами Белогорского монастыря…О новой истории храма Марии Магдалины, о том, как это здание было возвращено Церкви, как постепенно обустраивался храм и складывался приход, как сохраняют и чтут прихожане память святителя Феофана Соликамского, нам рассказал чтец храма Марии Магдалины Александр Азовский. Радостно было узнать, что в этих старинных стенах полным ходом идет реконструкция, подготавливается новое, большое храмовое помещение, что при храме работает православный детский сад «Колосок».

Из парка культуры едем на Митрофановскую площадь — она же пока еще площадь Кирова, хотя храм святителя Митрофана Воронежского восстановлен. В феврале 1928 года архиепископ Саратовский и Петровский Фаддей (Успенский) говорил в этом храме проповедь на тему «Внутренняя связь поста с прощением обид». Прославленный ныне в сонме новомучеников и исповедников Церкви Русской, он возглавлял Саратовскую кафедру совсем недолго, с декабря 1927-го по ноябрь следующего года, потом его перевели в Тверь, где он и обрел свой мученический венец, но верующие саратовцы сразу признали в нем достойнейшего архипастыря и духовного отца. А вот как вспоминал о владыке Фаддее митрополит Кирилл (Смирнов), оказавшийся еще в 1922 году, во время кампании по изъятию церковных ценностей, в одной с архиепископом Фаддеем камере Владимирской тюрьмы:

Из парка культуры едем на Митрофановскую площадь — она же пока еще площадь Кирова, хотя храм святителя Митрофана Воронежского восстановлен. В феврале 1928 года архиепископ Саратовский и Петровский Фаддей (Успенский) говорил в этом храме проповедь на тему «Внутренняя связь поста с прощением обид». Прославленный ныне в сонме новомучеников и исповедников Церкви Русской, он возглавлял Саратовскую кафедру совсем недолго, с декабря 1927-го по ноябрь следующего года, потом его перевели в Тверь, где он и обрел свой мученический венец, но верующие саратовцы сразу признали в нем достойнейшего архипастыря и духовного отца. А вот как вспоминал о владыке Фаддее митрополит Кирилл (Смирнов), оказавшийся еще в 1922 году, во время кампании по изъятию церковных ценностей, в одной с архиепископом Фаддеем камере Владимирской тюрьмы:«Поместили в большую камеру вместе с ворами. Свободных коек нет, нужно располагаться на полу, и мы поместились в углу. Страшная тюремная обстановка среди воров и убийц подействовала на меня удручающе. Владыка Фаддей, напротив, был спокоен, сидя в своем углу на полу, о чем-то думал, а по ночам молился. Как-то ночью, когда все спали, а я сидел в тоске и отчаянии, владыка Фаддей взял меня за руку и сказал: "Для нас настало настоящее христианское время. Не печаль, а радость должна наполнять наши души. Сейчас наши души должны открыться для подвига и жертв. Не унывайте, Христос ведь с нами". Моя рука была в его руке, и я почувствовал, как будто по моей руке бежит какой-то огненный поток. Во мне изменилось всё, я забыл о своей участи, на душе стало спокойно и радостно».

Настоящее христианское время — это время, когда человек выбирает между земным благополучием и Христом. Поговорим еще об одном человеке из сделавших выбор — саратовском протоиерее Владимире Воробьеве. Ведь мы стоим сейчас на месте, где завершился многотысячный крестный ход 28 января 1918 года, в день опубликования декрета об отделении Церкви от государства и школы от Церкви. Люди с иконами, хоругвями и пасхальными песнопениями прошли от Соборной площади (то есть от нынешнего стадиона «Динамо», что на месте снесенного Александро-Невского собора) по Немецкой (ныне проспект Кирова) до Митрофановской площади. И здесь с речью к собравшимся саратовцам обратился именно отец Владимир. Он охарактеризовал декрет как посягающий на основы православной веры. «Толпа была сильно возбуждена,— сообщает очевидец,— большевики не показывались».

Настоящее христианское время — это время, когда человек выбирает между земным благополучием и Христом. Поговорим еще об одном человеке из сделавших выбор — саратовском протоиерее Владимире Воробьеве. Ведь мы стоим сейчас на месте, где завершился многотысячный крестный ход 28 января 1918 года, в день опубликования декрета об отделении Церкви от государства и школы от Церкви. Люди с иконами, хоругвями и пасхальными песнопениями прошли от Соборной площади (то есть от нынешнего стадиона «Динамо», что на месте снесенного Александро-Невского собора) по Немецкой (ныне проспект Кирова) до Митрофановской площади. И здесь с речью к собравшимся саратовцам обратился именно отец Владимир. Он охарактеризовал декрет как посягающий на основы православной веры. «Толпа была сильно возбуждена,— сообщает очевидец,— большевики не показывались».Конечно, потом отцу Владимиру не раз припомнили эту речь. Дальнейшая жизнь его семьи (а у них с супругой Ольгой Николаевной было шесть детей) — это сплошная цепь мытарств: аресты, ссылки, нищета, голод. В конце концов, отца Владимира загнали в Восточный Казахстан, в поселок Семиярка, но и там спокойно жить не дали. На последнем в своей жизни допросе отец Владимир сказал, что «никакие силы не погубят Церковь. Скорее государство погибнет, чем Церковь». Его расстреляли 28 ноября 1937 года — вместе с пятью другими ссыльными священниками, которые, по версии следствия, сидя в Семиярке и будучи уже стариками, замышляли свергнуть советскую власть…

Возвращаясь из паломничества — дальнего или ближнего — всегда задаешь себе вопрос: а что во мне изменилось? Надеюсь, что нам — и тем, кто рассказывал о земляках-исповедниках, и тем, кто слушал — есть, что ответить на этот вопрос. Конечно, ответ у каждого свой. Но лично я, готовясь к поездкам, работая с источниками, осознала, что к наступлению «настоящего христианского времени» Русская Православная Церковь была готова; что к этому страшному часу она воспитала, вскормила тысячи подлинных мучеников за веру и что благодаря им, по их молитвам у нас сегодняшних есть Церковь.

Материал подготовлен в рамках проекта «Духовные скрепы Отечества — история и современность». При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 68-рп и на основании конкурса, проведенного Фондом поддержки гражданской активности в малых городах и сельских территориях «Перспектива».

Фото Андрея Гутынина, Марины Юловой и из архивов Саратовской епархии

Марина Бирюкова

16 сентября 2016 г.